Pythonによるベイズ統計学入門に掲載されているコードを実行してみた際のメモです.

ベルヌーイ分布の成功確率の事前分布(一様分布とベルヌーイ分布)を描画するPythonのコード.

# -*- coding: utf-8 -*-

#%% NumPyの読み込み

import numpy as np

# SciPyのstatsモジュールの読み込み

import scipy.stats as st

# MatplotlibのPyplotモジュールの読み込み

import matplotlib.pyplot as plt

# 日本語フォントの設定

from matplotlib.font_manager import FontProperties

import sys

if sys.platform.startswith('win'):

FontPath = 'C:\\Windows\\Fonts\\meiryo.ttc'

elif sys.platform.startswith('darwin'):

FontPath = '/System/Library/Fonts/ヒラギノ角ゴシック W4.ttc'

elif sys.platform.startswith('linux'):

FontPath = '/usr/share/fonts/truetype/takao-gothic/TakaoPGothic.ttf'

else:

print('このPythonコードが対応していないOSを使用しています.')

sys.exit()

jpfont = FontProperties(fname=FontPath)

#%% ベルヌーイ分布の成功確率qの事前分布

fig1 = plt.figure(num=1, facecolor='w')

q = np.linspace(0, 1, 250)

plt.plot(q, st.uniform.pdf(q), 'k-')

plt.plot(q, st.beta.pdf(q, 4, 6), 'k--')

plt.xlim(0, 1)

plt.ylim(0, 2.8)

plt.legend(['(A) 一様分布 ($\\alpha$ = 1, $\\beta$ = 1)',

'(B) ベータ分布 ($\\alpha$ = 4, $\\beta$ = 6)'],

loc='best', frameon=False, prop=jpfont)

plt.xlabel('成功確率 q', fontproperties=jpfont)

plt.ylabel('確率密度', fontproperties=jpfont)

plt.savefig('pybayes_fig_beta_prior.png', dpi=300)

plt.show()

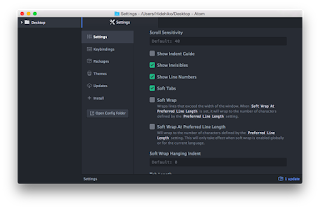

これを実行すると,以下の図が表示されます.

コードの簡単な解説は以下の通りです.

# -*- coding: utf-8 -*-

全角文字である日本語を使用する場合には,様々な文字コードがある(JIS,EUC-JP,Shift JISなど)ので,どの文字コードを使用して作成したコードなのかを明記しておきます.

import numpy as np

# SciPyのstatsモジュールの読み込み

import scipy.stats as st

# MatplotlibのPyplotモジュールの読み込み

import matplotlib.pyplot as pot

NumPy, SciPy, MatPlotLibを読み込んでいます.

# 日本語フォントの設定

from matplotlib.font_manager import FontProperties

import sys

if sys.platform.startswith('win'):

FontPath = 'C:\\Windows\\Fonts\\meiryo.ttc'

elif sys.platform.startswith('darwin'):

FontPath = '/System/Library/Fonts/ヒラギノ角ゴシック W4.ttc'

elif sys.platform.startswith('linux'):

FontPath = '/usr/share/fonts/truetype/takao-gothic/TakaoPGothic.ttf'

else:

print('このPythonコードが対応していないOSを使用しています.')

sys.exit()

jpfont = FontProperties(fname=FontPath)

表示する日本語フォントを選択するために,

でパッケージ sys を読み込んで,使用しているシステムのOSを判定するための関数

sys.platform.startswith()

を使えるようにしています.この関数は,システムのOSの名前がある文字列(e.g. Windowsならばwin)で始まっていれば真(True),そうでなければ偽(False)を返します.

これを利用して,システムのOSを判定して,OSに標準で付属する日本語フォントをpyplotの作図関数が認識できるようにする命令です.

#%% ベルヌーイ分布の成功確率qの事前分布

fig1 = plt.figure(num=1, facecolor='w')

作図を行うための空白のキャンパスを用意しています.

plt.figure(num=1, facecolor='w)

のnum=1は図の番号を1にするという意味です.特に指定しない場合はpyplot関数です.

を呼び出すために自動的に通し番号が振られます.

次の facecolor = 'w' というオプションは白地(w: white)のグラフを作成するためのものです.

q = np.linspace(0, 1, 250)

一様分布とベータ分布のグラフを描くための成功確率 q の値を0から1まで等間隔に変化させたグリッドを生成し,それを1次元のNumPy配列qに格納しています.

plt.plot(q, st.uniform.pdf(q), 'k-')

plt.plot(q, st.beta.pdf(q, 4, 6), 'k--')

関数 plt.plot()は,いくつかの点を2次元座標上に打ち,各点を線で結んでグラフにします.なので,各点の横軸と縦軸の座標データとしてplt.plot()に与えなければなりません.これは1次元のNumPy配列の形でplt.plot()に渡されます.

上の行では,一様分布のグラフ(uniform)を作成しています.

先に読み込んでいる

には,一様分布の確率密度関数 st.uniform.pdf() が含まれているので,これを利用して一様分布の確率密度を計算します.描画の際には'k-'で黒の線を指定しています.

次の行では,ベータ分布の確率密度を計算するため stats 関数 st.beta.pdf() を使用しています.描画の際には'k--'で黒の波線を指定しています.

plt.xlim(0, 1)

plt.ylim(0, 2.8)

関数plt.xlim()は,横軸(x軸)の範囲を指定する関数で,最初の数値が下限,次の数値が上限です.横軸はベルヌーイ分布の成功確率qなので,0を下限,1を上限としています.

plt.ylim() は縦軸(y軸)の範囲を指定する関数で,最初の数値が下限,次の数値が上限です.

plt.legend(['(A) 一様分布 ($\\alpha$ = 1, $\\beta$ = 1)',

'(B) ベータ分布 ($\\alpha$ = 4, $\\beta$ = 6)'],

loc='best', frameon=False, prop=jpfont)

関数plt.legend()は与えられた文字列を要素とするPythonのリスト(これはNumPy配列ではありません)を使って凡例を作成する関数です.

凡例をキレイに表示するために,3つのオプションがあり,'best'は最も見やすい場所に判例を自動的に配置する指示です.明示的に配置する場所を決める際には,'upper left',upper right',lower left' などとlocオプションを変えることで変更可能です.

frameon=False は凡例を囲む枠を省くというオプションです.デフォルトでは,凡例を囲む枠が表示されるので,Falseとして枠をなくしています.

prop=jpfontは,日本語フォントを凡例の表示に使用するためのオプションです.

plt.xlabel('成功確率 q', fontproperties=jpfont)

plt.ylabel('確率密度', fontproperties=jpfont)

関数 plt.xlabel() は横軸のラベルを指定する関数で,関数 plt.ylabel()は縦軸のラベルを指定する関数です.

ここでも,ラベルに使われる日本語フォントとして fontproperties = jpfont というオプションで指定しています.

plt.savefig('pybayes_fig_beta_prior.png', dpi=300)

plt.show()

作成した図を画像ファイルに保存したい際には,plt.savefig()の 'pybayes.fig.beta_prior.png' は保存する図の名前,形式(.png)です.